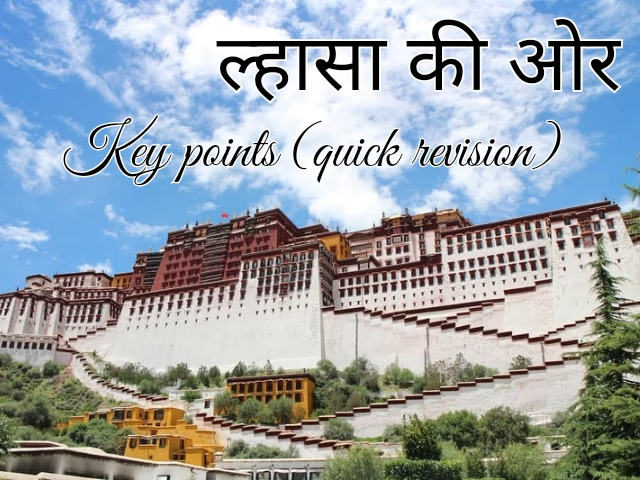

NCERT Study Material for Class 9 Hindi Kshitij Chapter 2 Lhasa Ki Aur

NCERT Study Material for Class 9 Hindi Kshitij Chapter 2 Lhasa Ki Or : Important / key points which covers whole chapter (Quick revision notes) महत्त्वपूर्ण (मुख्य) बिंदु जो पूरे अध्याय को कवर करते हैं (त्वरित पुनरावृत्ति नोट्स)

हमारे ब्लॉग में आपको NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 (Course A) की हिंदी पुस्तक ‘क्षितिज’ के पाठ पर आधारित प्रश्नों के सटीक उत्तर स्पष्ट एवं सरल भाषा में प्राप्त होंगे।

यहाँ NCERT HINDI Class 9 के पाठ – 2 ‘ल्हासा की ओर’ के मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो पूरे पाठ की विषय वस्तु को समझने में सहायक सिद्ध होंगे।

Table of Contents

Lhasa Ki Aur Explanation

ल्हासा की ओर - सहायक सामाग्री

1. ‘ल्हासा की ओर’ – पाठ एक यात्रा वृतांत है जो राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित है।

2. लेखक राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी।

Lhasa Ki Aur Question Answers

ल्हासा की ओर - प्रश्न उत्तर

1. थोङ्ला के पहले के आखिरी गाँव पहुँचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका क्यों?

उत्तर – भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को अपने भिक्षु मित्र सुमति की जान – पहचान के कारण ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। जबकि दूसरी बार जान-पहचान न होने के कारण उसी जगह भद्र यात्री के वेश में आने पर भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिल सका। साथ ही तिब्बत के लोग शाम के समय छङ् पीकर मस्त हो जाते थे। इस कारण वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे।

2. उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था?

उत्तर – उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को डाकुओं से स्वयं के लुटने और मारे जाने का डर बना रहता था। तिब्बत में अधिक ऊँचाई वाली जगहों पर ज़्यादा आबादी नहीं होती थी। ऐसी सुनसान जगह से होकर गुज़रने वालों को डाकू लूट लेते थे। पुलिस की ओर से कोई उचित इंतज़ाम न होने के कारण वहाँ के लोग डाकुओं से अपनी रक्षा के लिए, अपने पास हमेशा पिस्तौल या बंदूक रखते थे। इसलिए यात्रियों के लिए हर समय जान का खतरा बना रहता था।

3. लेखक लङ्कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया?

उत्तर – लेखक का घोड़ा चढ़ाई की थकावट के कारण धीरे चल रहा था इसलिए लङ्कोर के मार्ग में वह अपने साथियों से पीछे रह गया। सही रास्ते का पता ना होने पर वह गलत रास्ते पर एक – डेढ़ मील तक चला गया, जहाँ से उसे वापस लौटना पड़ा। सही रास्ते से अपने मित्रों तक पहुँचने में उसे समय लग गया।

4. लेखक ने शेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया ?

उत्तर – लेखक नहीं सोचा कि सुमति शेकर विहार में अपने यजमानों के पास जाएँगे तो वह लगभग एक हफ़्ता वहीं रुक जाएँगे और तब तक लेखक किस प्रकार अपना समय व्यतीत करेगा? इसलिए उसने सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका। परंतु दूसरी बार लेखक वहाँ के एक मंदिर में रखीं बुद्धवचन – अनुवाद ‘कुंजर’ की हस्तलिखित पोथियाँ पढ़ने में मग्न थे इसलिए अब उसने सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया।

5. अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ?

उत्तर – अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा –

(i) उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी इसलिए लेखक को भिखमंगे के वेश में यात्रा करनी पड़ी।

(ii) उन्हें सोलह-सत्रह हज़ार फ़ीट ऊँचे डाँड़ा थोङ्ला को पार करना पड़ा, जहाँ डाकुओं के हमले का भी डर था।

(iii) अपने साथियों से पीछे रह जाने पर लेखक को कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें लङ्कोर जाने का सही रास्ता मालूम नहीं था।

(iv) तिङ् री- समाधि – गिरि से ल्हासा की ओर जाते समय लेखक को सामान उठाने के लिए आदमी नहीं मिला और कड़ी धूप में अपना सामान स्वयं उठाकर उन्हें यात्रा करनी पड़ी।

6. प्रस्तुत यात्रा-वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था ?

उत्तर – इस यात्रा वृतांत से उस समय के तिब्बती समाज के विषय में पता चलता है कि –

(i) तिब्बत में जाति – पाँति और छुआछूत जैसी बुराइयाँ नहीं थी।

(ii) वहाँ की औरतें परदा नहीं करती थी।

(iii) निम्न श्रेणी के भिखारियों को छोड़कर कोई भी अपरिचय, किसी के भी घर में आ – जा सकता था और घर की औरतें उसकी इच्छा के अनुसार उसे चाय बना कर दे देती थीं।

(iv) तिब्बत में बिना जान – पहचान के ठहरने के लिए अच्छी जगह मिलना बहुत मुश्किल था।

(v) शाम के समय लोग छङ् पीकर अपने होश खो बैठते थे।

(vi) धार्मिक प्रवृत्ति के साथ-साथ लोगों में गंडों के लिए अंधविश्वास भी था।

(vii) तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे-बड़े जागीरदारों में बँटी हुई थी जिनमें जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था।

7. मैं अब पुस्तकों के भीतर था।’ नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है-

(क) लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया।

(ख) लेखक पुस्तकों की शैल्फ़ के भीतर चला गया।

(ग) लेखक के चारों और पुस्तकें ही थीं।

(घ) पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था।

उत्तर – (क) लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया।

रचना और अभिव्यक्ति

8. सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गाँव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं?

Perfect work you have done, this site is really cool with fantastic info .